Déjame que te cuente, Bandini, una historia que nunca antes te conté. Ocurrió una noche de Halloween en Orlando, Florida. Un año antes de que falleciera Svevo, tu padre, albañil italiano que odiaba el invierno y esperaba desesperadamente a la primavera. Esa noche, Bandini, casi la casco del miedo que pasé.

Por esas fechas, hablo de 1982, World Jai Alai nos mandó a medio cuadro de Tampa a jugar la temporada de Orlando, en uno de esos extraños tejemanejes que hacían las empresas. Fue en septiembre cuando nos incorporamos a la nueva temporada de Orlando, después de pasar julio y agosto en Euskal Herria.

Ese año se jugó el mundial de fútbol en España, y, si mal no recuerdo, fue Italia la que se llevó el campeonato. Sí, Bandini, la querida Italia de tu padre, donde nació, en los Abruzos, antes de emigrar a EE. UU.

Fui a jugar a Orlando pero llevaba ya contrato firmado para jugar en Bridgeport, Connecticut. ¿Te suena esta ciudad, verdad Bandini? La misma de la que procedía la patrona de la pensión donde vivías en Bunker Hill, Los Angeles: la señora Hargraves.

Orlando fue, pues, una estación de tránsito para jugar en las grandes ligas. La de Bridgeport era una de ellas. Una plaza que me permitiría volver a mi país los veranos. Una manera de recuperar mis raíces, de determinar mi futuro. Profecía de auto-cumplimiento, que llaman los psicólogos.

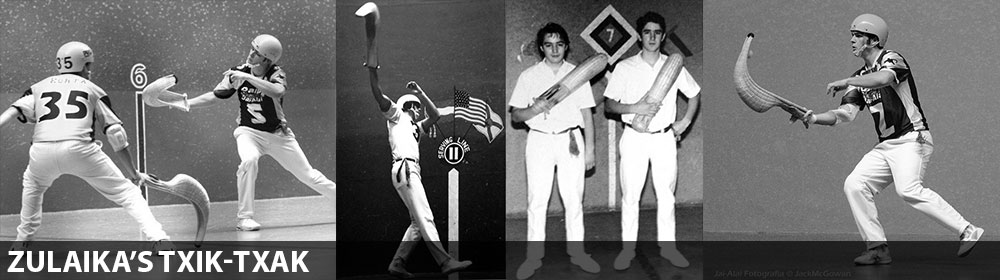

El de Orlando era un cuadro más bien modesto con algunas individualidades que destacaban, de tanta calidad que lo harían en cualquier cuadro de las grandes ligas. Los pelotaris de Tampa fueron un refuerzo, un reclamo más para un público que llenaba las gradas. El intendente era Santi Etxaniz: «The great Santini», como yo lo llamaba.

Esa temporada de Orlando compartí apartamento con un compañero de Tampa, Luis (Alkorta) de Ondarroa, a quien todos llamábamos «Quasi», en honor al personaje central de la novela de Victor Hugo: «El jorobado de Notre Dame». Su aspecto, la nariz un tanto torcida, estatura más bien baja y complexión ancha con cierta joroba, hizo que, un par de años antes, otro pelotari de Tampa comenzara a llamarle de esa manera: «Quasi». Desde entonces, Luis se convirtió en: «Quasi», a secas.

«Quasi» tenía una afición que yo desconocía hasta entonces. Coleccionaba parafernalia de tipo militar. Ropas de camuflaje, puñales, alguna que otra pistola y varios rifles e incluso algún arma semiautomática. Todo ello celosamente guardado en el armario de nuestro apartamento. Un auténtico zulo. Además, estaba suscrito a una revista: “Soldier of fortune”, una que iba sobre mercenarios. Los días de viento sur le daba la ventolera y se disfrazaba de militar. Yo lo veía con recelo pero tampoco le daba demasiada importancia. El «Quasi» es así, cosas del salitre, decíamos.

La noche de Halloween de aquel año yo estaba contento. No era para menos, Después de una semana de ir al fresco, ¡había ganado una quiniela! Tenía que celebrarlo, me iría a tomar una cerveza antes de irme a casa. Además, el «Quasi» tampoco estaría en el apartamento.

Era la una de la madrugada. La temperatura era magnífica, soplaba una ligera brisa del sur. Apenas había tráfico. Iba solo en mi coche. Doblé a la derecha en una avenida cuyo nombre no recuerdo. La maniobra fue un tanto precipitada por mi parte ya que otro vehículo venía por ese carril. Lo veía aproximarse por el retrovisor y ponerse a la par de mi Volkswagen van. Era un Buick de color gris, en el que iban dos tipos disfrazados de payaso. El acompañante me miraba detenidamente. El Buick me adelantó y se colocó justo delante de mi furgoneta. Aminoró la velocidad tanto que casi tengo que parar. Unos pocos metros nos separaban. Ese era su propósito. Detenerse y obligarme a parar del todo.

Yo cada vez sentía más miedo. En esos momentos se te pasan por la cabeza mil cosas y todas malas. Los disfraces; más las caretas, imponen. Aquellos tipos iban vestidos de payaso y sus caras tenía la misma expresión. Una sonrisa macabra. Y en aquel lugar, a esa hora, en una carretera sin apenas tráfico, me hacía presagiar un final nada deseable. Y todo por una imprudencia mía. Una maniobra sin importancia.

Se bajó del vehículo el que iba conduciendo. Dio un portazo y se dirigió hacia mi. Unos pocos metros nos separaban. Mi corazón a punto de estallar y salirse de mi pecho. El payaso venía a por mi y en su mano derecha llevaba un bate de béisbol.

En ese mismo momento percibí un chorro de luz. Unos focos en la parte trasera de mi furgoneta. ¿Mi salvación? La policía no podía ser. No había escuchado el ruido de una sirena. Ni las luces y los flashes de una patrulla. ¿Tal vez porque estaba aterrorizado?

El payaso alzó la vista y haciéndose a un lado vio lo que yo no acertaba a ver. Se paró en seco. Dio la vuelta y echó a correr hacia el Buick. Los dos payasos desaparecieron.

Un tipo vestido de camuflaje se arrimó a la ventanilla de mi furgoneta. Llevaba un puñal a un lado del cinto; una pistola al otro. En la mano derecha sujetaba un fusil K-47.

¿¡Todo bien, Ascanio!?…

Era el «Quasi», mi compañero de apartamento. Una noche de Halloween en Orlando.