Había acabado de cenar cuando sonó el teléfono. Dudé en responder a la llamada. Quién demonios puede llamar a estas horas, a la una de la mañana, pensé. Estaba cansado y lo que quería era acostarme temprano, a la mañana siguiente teníamos matiné; por la tarde-noche, otra función. Además, había cantidad de lesionados y, cada pelotari, estábamos jugando de seis a siete quinielas por función. Una barbaridad.

Finalmente, decidí coger el teléfono. No me hubiera quedado tranquilo si no lo hacía. Me veía en la cama dando vueltas pensando quién habría estado llamando a ese horas. Tal vez una chica de esas que te dejaban una nota con un número de teléfono en el parabrisas del coche. Alguna que habría conocido en Pat´s o en Big Daddy´s. O puede que, simplemente, fuera una llamada anónima y nadie respondiera al otro lado del hilo telefónico. Me había pasado en las últimas semanas. Últimamente en el frontón y en la compañía, World Jai-Alai, estaban ocurriendo situaciones extrañas: cambios en el accionariado y en la cúpula directiva; dimisiones y fichajes de ex altos cargos del FBI procedentes de Boston. El vestuario revuelto…

Levanté el auricular y jamás sospecharía que ese gesto iba a ser determinante en el jai-alai en Florida y en Connecticut.

“¡Aló!… ¡Dígame!

Silencio. Nadie respondía. Al cabo de unos segundos, cuando estaba a punto de colgar el auricular. Una voz ligera, lejana…

“Inaxio. Aquí Juan Angel… ¿qué tal por ahí?”

“No me jodas, Garret. ¿Qué horas son estas de llamar?”

“¿Pues?, ¿tan tarde es? En el D.F. (México) son las doce”.

“Sí, pero esto es Florida. Son casi las dos de la mañana y dentro de unas pocas horas tengo que ir a jugar la matiné. No podía ocultar mi cabreo, sobre todo porque sabía lo que significaba la llamada de Garret. Lo siguiente que me diría era que venía a Tampa, a mi casa. Como lo hizo dos años antes cuando vino de San Francisco y después de dos meses, no había manera de que se fuera. Se pasaba horas leyendo novelas policiacas tumbado en una hamaca en la piscina de los apartamentos. Me vaciaba la nevera, salía de alterne y regresaba con alguna veterana que había pescado en el Lamas y tras pasarse lo que restaba de la noche follando, se acostaba al amanecer y se levantaba cuando yo regresaba de la matiné, a eso de las cinco de la tarde.

“Me podías preparar la comida, lo que sea, una ensalada y una chuleta”, con tal de llegar y comer a mesa puesta, me daba igual.

Medio dormido, en calzoncillos, estirando los brazos por encima de su enorme corpachón de 120 kilos.

“No te preocupes, Inaxio, en cinco minutos te preparo una ensalada de cine y una chuleta de campeonato”.

Menos mal que si había ganado un par de quinielas y estaba de buen humor, lo tomaba con calma. Además, Juan Angel, con su voz melosa, siempre alegre y de buen humor, me llevaba al huerto.

Me temía que con su visita, escenas como la anterior, se repetirían constantemente.

“Inaxio, el lunes estoy por ahí. He acabado mi investigación en el D.F. y no pinto nada aquí”…

“¿Te han pagado?”, le respondí. “Aquí no vengas sin dinero”.

“Me han dicho los del Sindicato de escarabajos peloteros que me mandarán un cheque dentro de un par de semanas”.

“¡Joder!, Garret. Nunca aprenderás. Esa gente prefiere morir antes de pagar. No ves que los escarabajos peloteros no tienen un peso ni un lugar dónde caerse muertos”.

“Llego en Delta, en el vuelo de las dos de la tarde. No te preocupes por la comida. Estoy haciendo régimen. A ver si bajo unos kilos”.

Adiós a mi rutina. La paz de vivir solo. Sin ruidos. Mis verduras, ensaladas, mi fruta, mi carne vegetal. Nada de alcohol. Intenté encontrar una excusa. Decirle que venían mis padres de Euskadi, mis primos, los familiares de Carranza, una pareja de recién casados en su luna de miel…

“Lo siento, Garret, justo, en esa fechas tengo invitados”.

No, no tengo agallas para mentirle a Garret. Ya me las arreglaría, una vez más. La última, eso sí.

El ambiente estaba revuelto en los vestuarios del frontón. Medio cuadro no se hablaba con el resto. Llevábamos varias semanas de alta tensión.

Todo empezó cuando nos visitaron varios pelotaris de Miami y de Dania. Habían tenido contactos con gente de Teamster, uno de los sindicatos más poderosos del país. Una organización con millones de afiliados que, entre otros sectores, controlaban todo el transporte por carretera. Las huelgas organizadas por este sindicato resultaban violentas, ocasionaban incluso hasta muertos. No se andaban con chiquitas.

La reunión tuvo a cabo en Tampa en casa de unos pelotaris. Acudimos en total una docena. Nos informaron de qué se trataba. Era conveniente organizarnos, afiliarnos a un sindicato que velara por nuestros derechos. El negocio del jai-alai iba cada vez más boyante. Nosotros también queríamos un trozo del pastel.

Baraibar, un pelotari de Dania esquirol en la huelga del año 1968, nos explicó los pasos a dar. Convocar una reunión en cada frontón y votar para ver la disposición existente para afiliarse al sindicato Teamsters. En el caso de que la mayoría optara por integrarse, a partir de ahí, los representantes de la organización obrera, se pondrían en contacto con la empresa para establecer una hoja de ruta. Todo muy sencillo, aparentemente.

Cuando Roberto Lezaun le vino con el cuento a su compañero de piso, a Rollo Peters. Al Relaciones Públicas del frontón, un tipo desgarbado, de pelo rizado, lentes redondas, camisa de seda nik-nik y pantalones campana, le dio un ataque de pánico seguido por uno de ansiedad. Incapaz de coger el teléfono y contárselo todo a Dick Moriarty, el gerente del frontón, daba vueltas por el salón del apartamento. Estaba descontrolado, murmuraba palabras en yiddish y gesticulaba levantando los brazos al cielo pidiendo socorro. De pronto, empezó a maldecir en español, de su boca salieron palabrotas que había aprendido en el vestuario o las había oido en la cancha: “hijo-putas, cabrones, mecaguendios”…

Maldijo a todos los pelotaris a los que llamó paletos, una pandilla de campesinos ignorantes que iba a echar a peder todo el trabajo de la última década.

“¡Teamsters… Teamsters… Jimmy Hoffa!… goddam man, ¡cómo es posible!”, murmuraba como si invocara al diablo y éste había hecho acto de presencia, ¿dónde? y en el frontón de Tampa, su niña bonita, el lugar donde encontró su primer y único empleo hasta la fecha, tras graduarse en Gainesville, en la universidad de Florida.

“Un día, tal vez, llegues a ser gerente en este frontón”, le había dicho Ernie Olsen, el general manager, cuando aceptó el empleo.

Rollo Peters estaba enamorado del jai-alai. Desde el primer día que vio un anuncio de Tampa Jai-Alai en un enorme tablero a pie de carretera, justo después de cruzar Gandy Bridge, camino de San Petesburg, adonde se dirigía con su padre, Marvin Peters, el jefe de deportes del Tampa Tribune, todo una celebridad en la ciudad.

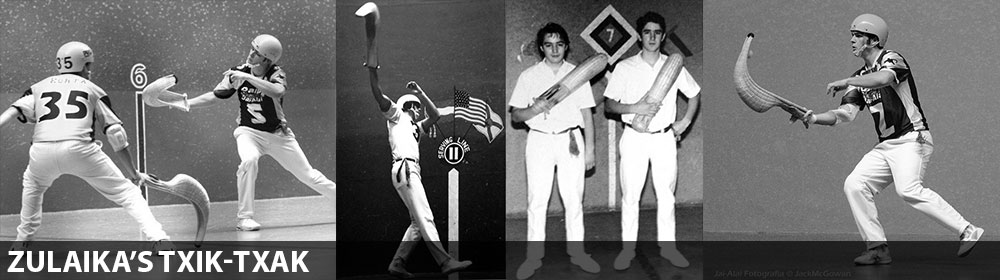

Una figura atlética con un casco en la cabeza, saltaba apoyado en una pared. El brazo extendido y una cesta apuntando al cielo. Debajo, a su pies, otra figura acurrucada, también llevaba casco, la cesta apoyada en el suelo.

“The world´s fastest ball game” (el juego de pelota más rápido del mundo), señalaba el cartel.

Rollo tenía catorce años cuando le preguntó a su padre qué era eso de jai-alai que anunciaban. Marvin se quedó pensativo.

“Es un deporte fascinante. Atletas venidos de lejos, vestidos con pantalón blanco y camisetas de diferentes colores, con cestas en sus manos que lanzan una pelota mucho más rápida que una de beisbol contra un frontis, una pared enorme. La pelota vuelve, la cogen con la cesta y la vuelven a lanzar con mucha fuerza contra la pared… de todas las maneras, cuando cumplas 18 años lo podrás comprobar por ti mismo”.

Rollo siguió mirando a través de la ventana del coche las verdosas aguas de la bahía de Tampa. Tratando de imaginar aquel deporte que en pocas palabras había intentado explicarle su padre.

No, lo tenía decidido. No esperaría hasta los 18 años para acercarse al frontón.

Un mes antes, en la función de noche, yo estaba junto a tres pelotaris viendo jugar la octava quiniela desde el palco, una especie de pecera acristalada con dos filas de bancos, a la que se accedía desde el vestuario por unas escaleras. Un lugar casi insonorizado que apenas permitía escuchar el sonido de la pelota contar el frontis ni el enceste de los pelotaris. La pieza de pasodoble con la que desfilaban los players era un susurro y los gritos de los espectadores, un murmullo. Solamente se podían entender los gritos del speaker narrando las jugadas, o bien, en los descansos entre quiniela y quiniela, invitando a los espectadores a que hicieran sus apuestas.

“Quedan menos de dos minutos para que comience el próximo juego. Damas y caballeros ¡Hagan sus apuestas!”

Al estar ubicado encima de la contracancha, ofrecía una panorámica inmejorable para seguir el juego y, también, observar al público. Un puesto de vigía ideal para vigilar a las chavalas que se sentaban cerca de la jaula de pelotaris, algunas de ellas, groupies, las que más tarde esperarían en el parking a los pelotaris, en la trasera del edificio.

El palco apestaba a tabaco. Al no haber ventilación, el humo de los tampeños que se fumaban Gorroño y Big Al (Almorza), mientras esperaban su turno para jugar las quinielas, hubiera servido para ahumar quesos o pescados. Las dos figuras del cuadro en la zaga tenían manga ancha, ni el intendente, ni mucho menos, los pelotaris, protestábamos. Además, más de medio cuadro fumaba cigarrillos.

Corrían rumores de que un empresario de Boston había comprado la compañía. Existían intenciones de extender el negocio del jai-alai al nordeste del país, a Connecticut en particular. En la década de los años setenta, el jai-alai se había propagado con éxito por gran parte del estado de Florida; ahora le correspondía el turno a otro estado. Con suerte, por todo el país.

La noticia de la presencia de Roger Miller en el edificio corrió como la pólvora. El dueño de compañías de telecomunicaciones, así como de casinos y algún que otro canódromo en la costa oeste, había hecho acto de presencia en Tampa Jai-Alai. Era posible, nos dijo Areitio el intendente, de que se acercara a los vestuarios para saludarnos.

“Sean amables con él”, nos pidió el intendente.

Entraron por la puerta de acceso de las gradas al vestuario que ocasionalmente se abría durante las horas de función para algún directivo o una celebridad a la que invitaban a salir a la cancha y lanzar una pelota mientras, Rocky Gravo, el comentarista, jaleaba al público desde el palco de anunciadores.

Miller vino acompañado por dos jóvenes de unos veinte años. Dick Moriarty, el gerente, les acompañaba. Les invitó a subir al palco. Entraron y lo hicieron ignorando nuestra presencia; lo contrario al sonriente Moriarty, que nos fue dando una palmada en el hombro a cada uno.

El nuevo dueño era un hombre apuesto, de unos 50 años. De estatura media y el pelo rizado. Por el bronceado de su piel uno podía intuir al ricachón acostumbrado a tomar el sol en la cubierta de un yate y a pasar horas en los campos de golf. Elegante, vestía un traje color azul marino hecho a medida, camisa blanca y corbata de seda de color rojo; calzaba unos zapatos horribles de color negro, que desentonaban con el resto de la indumentaria, parecía un calzado propio de la policía diseñado para patear las calles de Boston en días de invierno. En su muñeca izquierda llevaba un Rolex.

Moriarty dejó al padre y a sus dos hijos en la esquina del fondo de la pecera, presuntamente para no molestarlos mientras se familiarizaban con un juego, un negocio del que ellos eran los nuevos dueños. No despegaban los ojos de la cancha. Después de cada tanto, los jóvenes le hacían algún comentario al oido.

Esa fue la primera vez que Roger Miller veía jugar jai-alai; también la última. El cruel destino le iba a jugar una mala pasada al magnate.

El gerente seguía el juego de pie, a nuestra espalda. El antiguo agente del FBI de Boston, que después de retirarse había aceptado el cargo de directivo, era una persona amable. Raro era el día que no se acercara por los vestuarios para hacer su ronda e interesarse por nosotros. Qué tal nos iba, si sabía que jugabas al golf, no dudaba en invitarte a jugar con él en Palma Ceia. En cierta ocasión hizo de Celestina entre una muchacha interesada en un pelotari. Moriarty era un hombre bueno, la excepción que confirmaba la regla de los directivos a los que les importaba un carajo la situación personal y laboral del jai-alai player.

No tardaron muchos días para que nos reuniéramos los pelotaris de Tampa después de la visita de los representantes de Dania y Miami. Había que tomar alguna determinación. El asunto era importante. Nos juntamos en la playa de José, una lengua de arena situada en la bahía. Una finca privada en la que el guarda (José) , un tampeño de origen asturiano que trabajaba en el vestuario del frontón como utillero, vivía en un cottage al comienzo de la playa. De 45 pelotaris nos juntamos unos 30. Había gente que no quería saber nada del asunto y no apareció. Hubo quienes acudieron pero con la única intención de ir con el cuento a la empresa. Lezaun (el compañero de piso de Rollo Peters) uno de ellos; pero sospechábamos que en el grupo había más de un chivato.

Aristi tomó la palabra, era un líder natural. El de Azkoitia había estudiado con los jesuitas en Loyola, estuvo a punto de entrar en el seminario si no hubiera probado el veneno de la cesta. Se le metió el gusanillo de la pelota y se dedicó a lanzar pelotas en tierras en las que llegó a coincidir con la presencia de misioneros jesuitas.

“Es una oportunidad”, nos dijo Aristi. “Si no nos organizamos nunca nos haremos valer. Ellos seguirán ganando dinero a espuertas y a nosotros seguiremos cobrando 500 dólares al mes durante años”. Habló de la huelga del año 1968. Los pelotaris haciendo caso omiso a gente como Enrique Sarasola, se negaron a negociar los contratos y, divididos, se marcharon a Euskadi a la espera de que las empresas claudicaran. Los substituyeron con esquiroles, vascos la mayoría. Uno de los pelotaris más veteranos, Pildáin, decía que la del 68 fue un ajuste de cuentas entre baserritarras (caseros, hombres de campo).

“El único que le puede joder a un casero, es otro casero”. Lo decía con autoridad Pildáin, hijo de un tratante de cerdos de Elgoibar.

Los perdedores fueron incluidos en una lista negra y no pudieron volver a los frontones americanos en varios años.

“Necesitamos abogados, gente que nos represente. La Teamster es una organización que nos puede sacar del hoyo. Este negocio, esta industria va a más y nosotros también nos tenemos que beneficiar”.

Quedamos en que nos volveríamos a reunir. Había que decidir si tirar hacia adelante o recular.

El avión de la compañía Delta procedente de la ciudad de México llegaría con una hora de retraso. Me puse a dar vueltas por la terminal. Me vino a la cabeza la primera vez que llegué a ese país. Hacía ya siete años. Un adolescente lleno de nervios y temores. Llegaba a un país en el que, si las cosas marchaban conforme a lo previsto, pasaría muchos años viviendo en él. Mi llegada suponía abrir un libro con las hojas en blanco. A mí me tocaba escribirlo.

Anunciaron por los altavoces la llegada del vuelo procedente de la ciudad de México.

Ahí viene Garret, pensé. Desde que debutó en el Ezkurdi de Durango habían transcurrido 12 años. Jugó en Madrid mientras hacía la mili, después anduvo de la ceca a la meca. En el Jai-Alai de Zaragoza, donde coincidí con él. Yo me fui a Milán y él marchó a Indonesia, lo conocieron como “Maruri” y se convirtió en una celebridad. Más tarde pasó por Daytona y Orlando, en este frontón su nombre artístico fue “Garro”. En Bridgeport estuvo cuatro años y luego en Milán, donde, curiosamente sólo jugó un mes, para partir hacia las islas Filipinas… Según las exigencias del guión, mejor dicho, las del intendente de turno, subía y bajaba de peso. Cuando se afincaba en un lugar, se daba a la dolce vita. Acumulaba kilos como quien colecciona sellos y le dejaban sin contrato. Un amigo, un paisano en otro frontón, bajaba de peso y cambiaba de nombre. Una nueva oportunidad y vuelta a empezar.

Colgó la cesta y se casó con una china, tuvieron un hijo y se afincó en San Francisco (California). Debido a su destreza con el dibujo, consiguió un empleo como dibujante para la policía, retratos robot y cosas por el estilo. Se apuntó en un curso para detectives privados y obtuvo el diploma sin abrir un solo libro. Mandó imprimir una caja con cien tarjetas donde ponía: Jack Garret, “Private Investigator” y un número de teléfono.

Primero se separó de su esposa, luego un terremoto terrible azotó la ciudad. Fue cuando le entró el canguelo y me llamó para decirme que se venía a Tampa. Eso fue hacía dos años.

Al cabo de quince minutos comenzaron los viajeros a salir. Habían pasado el control de pasaportes y recogida de equipajes. No tardé en divisar a Garret. Sobresalía por encima del resto. Su figura de casi dos metros de altura. Una camisa de colores chillones le sobresalía de la oronda cintura. Los pantalones cortos color caqui hasta las rodillas dejaban entrever unos gemelos tan anchos que parecían paletas para jugar a paleta argentina. El cráneo rasurado estaba cubierta por un sombrero de charro. Quedaba clara su procedencia. Traía colgado del hombro derecho un petate de marinero. Su único equipaje.

Levantó el brazo izquierdo y lo agitó a modo de saludo. Sonreía.

“¡Iñaxio, Iñaxio!… comenzó a llamarme como si no lo hubiera visto.

Nos dimos un abrazo y me dio la impresión de que abrazaba a un oso.

“¿Has traído bacardí?, le pregunté. Una cosa era que le gustara el cubata y otra que yo comprara el ron.

“Un galón, del bueno”, dando una palmada al petate.

De la reunión en la playa de José, Lezaun fue corriendo a su casa. Le contó a Rollo Peters lo que se había hablado. Una próxima reunión era inminente y en ella se decidiría entrar o no en la Teamster.

Después del ataque de nervios que había sufrido el Relaciones Públicas del frontón la anterior vez, esta vez más calmado, le dijo a Lezaun.

“Tienes que convocar a los pelotaris que tú consideres dispuestos a rajarse. Hay que parar esa locura de entrar en Teamsters. Eso supondría el final del jai-alai”.

“No lo tenemos fácil. Ese Aristi, con su palique, les tiene embobados a la mayoría”, le replicó Lezaun.

Rollo Peters se volvió a encender, cogió la lata de cerveza semi vacía que tenía en su mano y la estrelló contra la pared del salón.

“Tú limítate a que vengan. Del resto me encargo yo. Sé cómo tratar a los campesinos”.

“Hoffa, Hoffa, Jimmy Hoffa”… mascullaba entre dientes el esmirriado RP del frontón.

“Lo que nos faltaba. No teníamos suficiente con las luchas internas dentro de World Jai-Alai para que ahora venga ese jefe mafioso y se adueñe del jai-alai”.

¡“No way”! dando un puñetazo en la mesa.

Después de la función de noche. Raro era el día que no pasáramos por Pat´s a tomarnos unas cervezas. Un club situado en la calle Manhattan, a un kilómetro aproximadamente del frontón, dirección al puente de Gandy. En la temporada de jai-alai que duraba de enero a mayo, el local se llenaba de bote en bote, los fines de semana principalmente. Los aficionados al frontón, las chicas que querían ligar con un pelotari sabían que Pat´s era el sitio. Había música en vivo, en un extremo del salón un tablado y delante una pequeña pista de baile donde jamás verías a un pelotari bailar. Servían tragos hasta las dos de la mañana y era en la barra donde el interesado podía contactar con los players.

El club lo regentaba un mafioso llamado Pat Matassini. Se rumoreaba que el negocio era una tapadera. Al otro extremo de la pista de baile, había una puerta, la oficina del club. El asiduo al local, como lo éramos los pelotaris, se daba cuenta el tipo de personajes siniestros que la cruzaban. Pat nos trataba a los pelotaris con amabilidad y respeto. Nuestra presencia le venia como anillo al dedo. Le dábamos al local un aire de normalidad, un lugar apropiado para tomarse unos tragos y divertirse.

Su hijo Ricky, sin embargo, era un malcriado de 20 años que nos miraba por encima del hombro. Nos tenia unso gatos terribles. Envidioso porque no podía ver que algunos pelotaris levantaran a las chicas más guapas. Andaba rodeado de varios compinches que le lamían el culo y cuando algún cliente se emborrachaba y empezaba a armarla, Ricky y sus gorilas aparecían con bates de beisbol y les daba por machacar huesos a los desgraciados de turno.

Pat´s, fuera de temporada de jai-alai, se convertía en un club de mala muerte donde acudían los viajantes de comercio para tomarse una copa y ponerle los cuernos a su pareja. Un lugar de encuentro de “soldados” de los clanes mafiosos de las familias italianas de Tampa y policías corruptos que desaparecían detrás de la puerta de la oficina para salir, minutos después, con un sobre en el bolsillo de la chaqueta. Era lo que me contaba Garret al que no se le escapaba una.

Garret conocía bien Pat´s. Dos años antes, en su estancia en mi casa, se había convertido en un asiduo al club. Su carácter abierto, su llamativo físico, se hacía querer tanto por mujeres como por hombres. Caía simpático a mafiosos como a policías. Le invitaban a tragos e incluso se ligaba a alguna sesentona de vez en cuando.

Recogimos mi coche y salimos de la terminal del aeropuerto.

“Puta madre, Iñaxio, tienes cara de preocupación”, me dijo Garret con el semblante serio.

Le conté lo que pasó en Pat´s, unos días después de la reunión en la playa de José.

Aristi estaba tomándose una cerveza de pie en la barra cerca de la puerta que daba acceso a la oficina de Matassini. Al otro extremo del local sonaba la música y media docena de clientes bailaban. Un camarero gritó : ¡Last call!, para que pidieran la última copa.

En media hora deberían desalojar el club. Salvo los pelotaris que tenían manga ancha para estirar unos minutos y pedir otra ronda mientras el hijo de Matassini y dos de sus gorilas se encargaban de hacer cumplir la ley.

“No le hemos vuelto a ver a Aristi. Está desaparecido. A la mañana siguiente no vino a la matinée. Isidro, su compañero de apartamento, pensó que a lo mejor se había ido con alguna tipa que conoció en Pat´s. La policía está investigando el caso. De todas las maneras dicen que hasta que no transcurran 48 horas no se le puede dar como desaparecido. Estamos acojonados. El ambiente en los vestuarios era insoportable y ahora, los de nuestro bando, estamos aterrorizados y los otros también, tal vez se sientan culpables.

Me parece que vas a tener que prolongar tu estancia”.

Esto último se lo dije con pocas ganas. Pero las circunstancias mandaban.

A Garret se le abrió el cielo.

“Encantado de la vida, Iñaxio”.