Lo trajeron arrastras entre dos soldados. Lo dejaron tirado en el suelo como si fuera escoria. Tenía cortes en la cara, un ojo cerrado; el otro, a medias. Moretones y magulladuras y puede que algún hueso roto. Respiraba con dificultad.

Cuando llegó el padre Arzuaga no lo reconoció hasta que otro preso le dijo:

“Padre, este pobre hombre es un paisano suyo”.

“Ha sido muy duro”, con un hilo de voz Magaña al franciscano.

Magaña y Arzuaga habían discutido amistosamente en las sobremesas del Toki-Ona. El fraile era un hombre introvertido, pero con Magaña había establecido cierta química. Llevaban vidas opuestas. Magaña era un crápula; el sacerdote dedicado a su labor evangelista. Aunque disentían respecto a la inminente Revolución, la relación entre el pelotari y el sacerdote era cordial. Arzuaga, próximo a la Teología de la Liberación, pensaba en un principio que los barbudos sacarían al país de la barbarie impuesta por el régimen de Batista.

Magaña, sin embargo, era de la opinión de si bien las revoluciones son buenas, es la maldad de los hombres las que las pervierte. No andaba descaminado el pelotari.

Antes de que los castristas asumieran el poder, Javier Arzuaga era el capellán de la fortaleza conocida como “La Cabaña”, un presidio donde la policía de Batista encerraba a los sospechosos de colaborar con los rebeldes. Las tornas cambiarían y ahora eran los barbudos —con el comandante Ernesto Che Guevara al frente de los destinos de la fortaleza— los que le dieron el mismo destino, pero a la inversa. En una prisión construida para acoger 300 presos, más de 800 la ocupaban; en una de las celdas, Zenón Magaña, acusado de contrarrevolucionario.

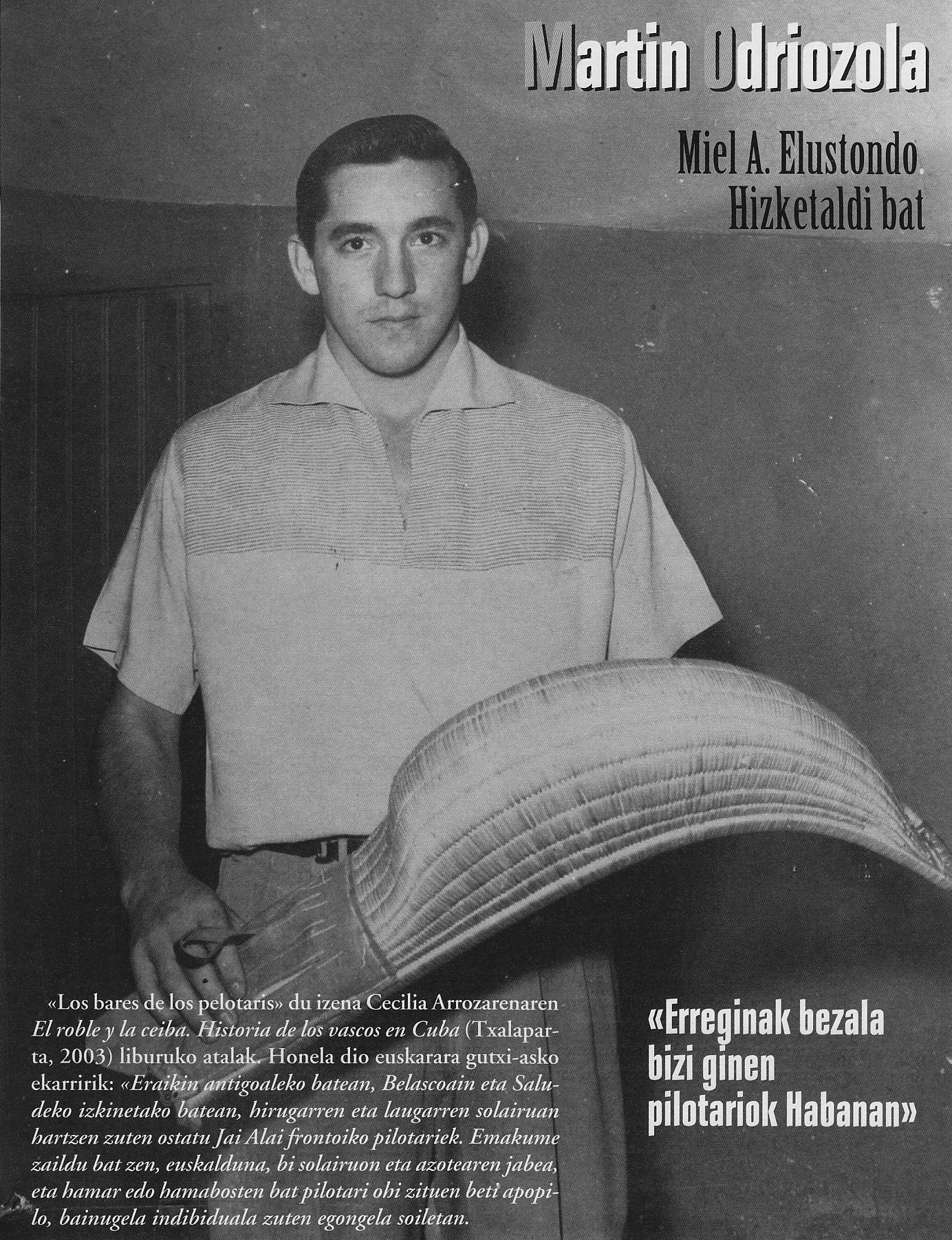

A partir del 6 de enero del año 1959, la fisonomía de Arzuaga fue deteriorándose semana tras semana. Demacrado, en los huesos, parecía un fantasma, un zombi. No hablaba con nadie más que con Martín Odriozola. El hostelero era el que le guardaba la acordeón, los sacos con las ropas de los prisioneros fusilados, para que se las entregaran a los familiares, y los secretos. Fue en ese periodo de tiempo que Magaña aceptó la misión de acabar con Fidel Castro.

En la primera toma de contacto entre el fraile y Ernesto Guevara, Arzuaga le pidió permiso para celebrar la misa para la tropa y los presos. También le pidió poder asistir a los presos.

El Ché le contestó:

“De lo primero, ni hablar. De lo segundo, coja las llaves de la capilla Santa Bárbara, no le va a faltar trabajo, de día y de noche”.

Tan solo en los últimos cinco meses que pasó Arzuaga en “La Cabaña” fusilaron a 55 personas al tristemente lugar de la fortaleza conocido como el: Paredón.

El Ché, acompañado de su ayudante, seguía las ejecuciones desde una ventana.

Estoy escuchando el relato del inspector sobre esos meses en La Habana, le interrumpo.

“Cómo es posible, que tras el mito, la leyenda, entorno al Ché, se escondan episodios tan horribles. Y, además, desconocidos”.

“Así se escribe la historia. Se construye un relato por parte de los vencedores y ese relato va a misa. El pueblo necesita héroes y no villanos. Si cuentas que en Cuba apenas hubo enfrentamientos entre el ejército de Batista y los rebeldes, solamente unas pocas escaramuzas. Que entraron en La Habana como si se tratara de un pasacalles. Que dicha guerra no existió. La única batalla que peleó Fidel fue delante de los micrófonos para engatusar y narcotizar al pueblo. ¿Qué tipo de relato se puede elaborar con unos argumentos tan flojos?

No olvides que la verdad juega en segunda división”.

“¿Y esa “justicia revolucionaria” de la que hablaba el Ché sin cortapisas, más propia de un psicópata que de un revolucionario, de la que fue testigo directo Javier Arzuaga?”

Detuvieron a Sosa Blanco, un oficial de Batista. Lo llevaron a “La Cabaña”. El juicio iba a celebrarse en un pabellón de deportes y sería televisado. Arzuaga fue testigo cómo trajeron al fuerte a seis guajiros para que testificaran contra Sosa Blanco. Pudo ver con sus propios ojos y escuchar con sus oídos, cómo los aleccionaban para que testificaran contra el ex militar.

El día del juicio el abogado de la defensa, hábilmente, desmontó una por una las acusaciones del fiscal. Los seis guajiros, abrumados por el interrogatorio, no sabían qué alegar. En una sala del palacio presidencial seguían el juicio a través de la televisión: Fidel Castro, su hermano Raúl, Ché Guevara y Camilo Cienfuegos. Ante el cariz que estaba tomando el juicio farsa, Fidel cogió el teléfono y ordenó que se suspendiera el juicio.

Al día siguiente, Sosa Blanco sería ejecutado.

Fue el padre Arzuaga quien se lo comunicó al reo.

“Yo iré delante, usted detrás. Rezarían el “padre nuestro” tres veces.

“Una última cuestión, padre. Coja mis zapatos nuevos y déselos al primer mendigo que encuentre en el centro de la ciudad, pero no le diga a quién han pertenecido, no sea que los rechace.”.

Transcurrieron varios días y, gracias al cuidado del padre Arzuaga, el pelotari fue recuperándose. No tardó en percatarse de que el jefe supervisor de los fusilamientos, ayudante del Ché, era un conocido suyo. La sombra del “Coreano” parecía perseguirle a Magaña donde quiera que fuera. En ese momento, juró y perjuró que si lograba salir con vida del infierno de La Cabaña, acabaría con la vida del mercenario.

Magaña coincidió en la celda con un chaval de menos de 20 años. Llamado Ariel Lima. Con 16 años se había incorporado a un grupo de rebeldes en La Habana. Los policías de Batista lo cogieron preso, lo machacaron sin conseguir que abriera la boca. Trajeron a su madre y la desnudaron mientras le amenazan que si no cantaba lo que sabía, violarían a su madre allí mismo. Ariel se vino abajo.

Lo llevaron de vuelta a La Cabaña, estando preso se produjo el cambio. Ahora eran los barbudos los que tomaron el mando de la fortaleza. Ariel Lima siguió preso, lo consideraban un traidor. El Ché lo condenó a muerte.

Arzuaga intercedió por el muchacho. Los argumentos eran sólidos. La respuesta del Ché, siempre la misma:

“En la vista de apelación se decidirá”.

La vista duró 10 minutos. La condena se confirmó. El padre Arzuaga esperaba ansioso en la puerta. El Ché apenas le saludó y siguió con su comitiva camino de la comandancia. En ese momento una mujer corrió hacia él y se postró en el suelo, delante de todos. Alguien le advirtió:

“Es la madre de Ariel Lima”.

La respuesta del comandante no se hizo esperar:

“Le recomiendo que hable con el padre Javier Arzuaga, es un maestro consolando”.

Le miró al sacerdote y en tono burlón le dijo:

“Es suya”.

Le pido al inspector Garro que pare. El relato me está poniendo enfermo. Le hago una seña al camarero.

“Sácanos un par de chacolíes más”. Mi interlocutor no pone ninguna objeción.

“Esa obsesión despiadada, ese ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué tanto sufrimiento en vano?”

“Justicia revolucionaria”, mi querido Iñaxio. Así lo justificaban y lo seguirán justificando”.