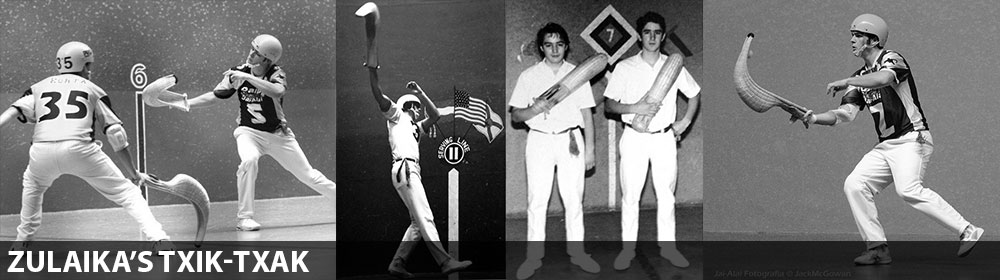

Un expelotari que vive en Florida, me manda un mensaje con una foto incluida. “Daytona, mi primer año en Florida. Llevaba 13 (quinielas) ganadas el primer mes, el que menos de todo el cuadro. Me llama Andrés (el intendente) a la oficina y me dice: “Chaval, lo tuyo es entrar al saque”. Quedé segundo esa temporada en quinielas ganadas. Se decidió en la ultima función. Ganó Solana (mejicano) que hizo la temporada de su vida”… (Jesús Zulaica llegó a ser uno de los rematadores de costado más hábiles en la década de los años setenta y ochenta).

Antonio Andrés, el intendente de Daytona, 26 años atrás vivía una pesadilla junto a su esposa Josefina, en Manila. Esta es la segunda entrega de tres, en las que el pelotari cubano relata las horas vividas en la capital filipina cuando los japoneses se batían en retirada ante la llegada de las tropas norteamericanas.

Manila vivió sus horas más terribles en la transición de la reconquista cuando todavía las tropas norteamericanas no habían entrado en la ciudad y el infierno de ocupación se habían desplegado en una desbandada inenarrables. Los japoneses no acaban de perder. Y los yankees no acaban de ganar. Las horas para los civiles indefensos transcurrían con prolongación de de inquietud eterna. No puede perderse de vista en estas memorias de la guerra que por las condiciones excepcionales de su subsuelo en la capital filipina no pudieron construirse nunca refugios para proteger a los ciudadanos. El terreno en todas partes no resiste excavaciones de más de un metro de profundidad, pues se encuentran enseguida charcas con aguas detenidas, o fangales enormes e inútiles. Manila ha sido una de las pocas capitales bombardeadas donde no hubo amparo subterráneos. Esperando siempre el retorno de los americanos, las autoridades militares niponas publicaban en los distintos anuncios permanentes, aconsejando a las familias que construyeran sus propios refugios. Sin elementos de trabajo, en los jardines y en los traspatios empezaron a improvisarse las guaridas más pintorescas, inservibles y extrañas de la guerra que acababa de padecer la humanidad. Eran refugios hechos a la medida de cada familia, las había hasta individuales. Eran cajas abiertas hasta donde era posible se ocultaban loas vecinos, apretándose los unos con los otros.

Andrés recuerda los días de consternación que tuvieron que sufrir su esposa Josefina y él, después de la casa donde habitaban. Los amigos que les dieron hospitalidad y albergue, fueron víctimas de igual suerte. Otra vez a la intemperie, otra vez a la calle, sin fuerzas, sin recursos, sin más ropa que la puesta y sin esperanza que la suerte que el destino quisiera repararles.

“Rendidos por la fatiga y el hambre, una noche encontramos en los escombros de una manzana demolida, una cama que por milagro divino había sido medio respetada por los derrumbes. Decidimos dormir en ella, porque todo esfuerzo en continuar vagando por las calles hubiera resultado superior a las escasas energías que nos quedaban, para resguardarnos del sereno y de la lluvia, hicimos una especie de techo con planchas de zinc. Yo estaba tan cansado y tan enfermo, que apenas caí en aquel lecho desvencijado quedé profundamente dormido. Lo que sucedió lo se porque más tarde me lo contó Josefina. En aquel momento los soldados japoneses mataban por el gusto de matar. A media noche mi esposa sintió los pasos característicos de los soldados japoneses. El andar de un soldado japonés puede escucharse desde una distancia considerable. Porque unas botas pesadas y porque arrastra los pies”.

Oprimido su pecho por el miedo y por la certeza de ser descubiertos pagarían con la vida, cerró los ojos y aguantó la respiración. De entre los escombros del lugar salió un perro ladrándoles a los milicianos. ¡Tanto se ha hablado y tanto se ha escrito del instinto prodigio de los perros! Viéndolo únicamente puede creerse el odio atroz que les tenían los perros de Manila a los japoneses. Lo perros callejeros se enfurecían en su presencia. Aquel perro que dormía entre las ruinas de la barriada destruida empezó a ladrar desesperadamente. Los soldados dispararon sus rifles repetidas veces sin conseguir que el pobre animal enmudeciera. Algunas balas saltaron junto a nuestra cama. Cuando desperté, mi esposa me dijo con voz imperceptible que no me moviera, que los infantes andaban muy cerca.

Este incidente que pudo ser nuestra desgracia, resultó nuestra salvación. El ruido de las descargas a media noche alarmó a los ocupantes de un refugio cercano. Sucedió que la propietaria de un salón de belleza llamado “Realistic” había construido en el traspatio del establecimiento que estaba parcialmente demolido, un resguardo para ella, para su esposo, norteamericano de nacimiento y para las empleadas del “beauty parlor”. Era una excavación de bastante anchura y de menos de un metro de profundidad. En el refugio hecho para 10 personas, se habían metido más de 30. Alli pasaban las noches con el pánico de ser descubiertos.

A la mañana siguiente del tiroteo la dueña del comercio vino a decirnos que era una temeridad que durmiéramos en la calle y nos llevó a su refugio. En el gesto había, sin duda, mucha piedad hacia nosotros, pero también el temor de que al llamar la atención de los soldados japoneses se descubriera su guarida privada. Fue algo proverbial.

Pasamos siete días completos en el refugio. Los peores de la guerra para los habitantes de Manila. Entramos en el hoyo maldito el día 10 por la mañana y salimos el 17 al caer la tarde. Comíamos solo arroz con agua. No podíamos dormir, ni siquiera estar de pie, porque el refugio tenia menos altura que la estatura de la persona más pequeña. Pasamos los siete días unas veces de rodillas, otras dobladas sobre el cuerpo de la persona más próxima. Nos axfisiaba el calor y, mucho más que el calor todavía, el olor a pólvora. Durante las horas de más calor colocábamos una cuerda y colgábamos una colchoneta mojada, que por turnos íbamos moviendo con un pedazo de soga para refrescar aquella atmósfera de infierno.

El día 17 de febrero estaba anocheciendo cuando llegó un grupo de soldados norteamericanos. Muertos de risa nos invitaron a salir. Uno que después nos dijo era de California metió la cabeza en la cueva y bromeando aseguró que se había terminado para nosotros la vida de zorro. ¡Afuera todo el mundo! Nos dieron cigarrillos. Nos pusimos locos de alegría y los abrazamos y los estrujamos como locos. Lo primero que hicimos fue bañarnos, llevábamos semanas sin hacerlo. Los americanos nos aconsejaron que para nuestra seguridad nos internáramos en la zona de la capital que había sido limpiada po completo de japoneses. Nos recibieron en una casa situada junto al río que dividía la ciudad. Más que hambre teníamos necesidad de quitarnos del cuerpo todo el polvo y de los pies todo el fango acumulado durante los días de estancia bajo la tierra.